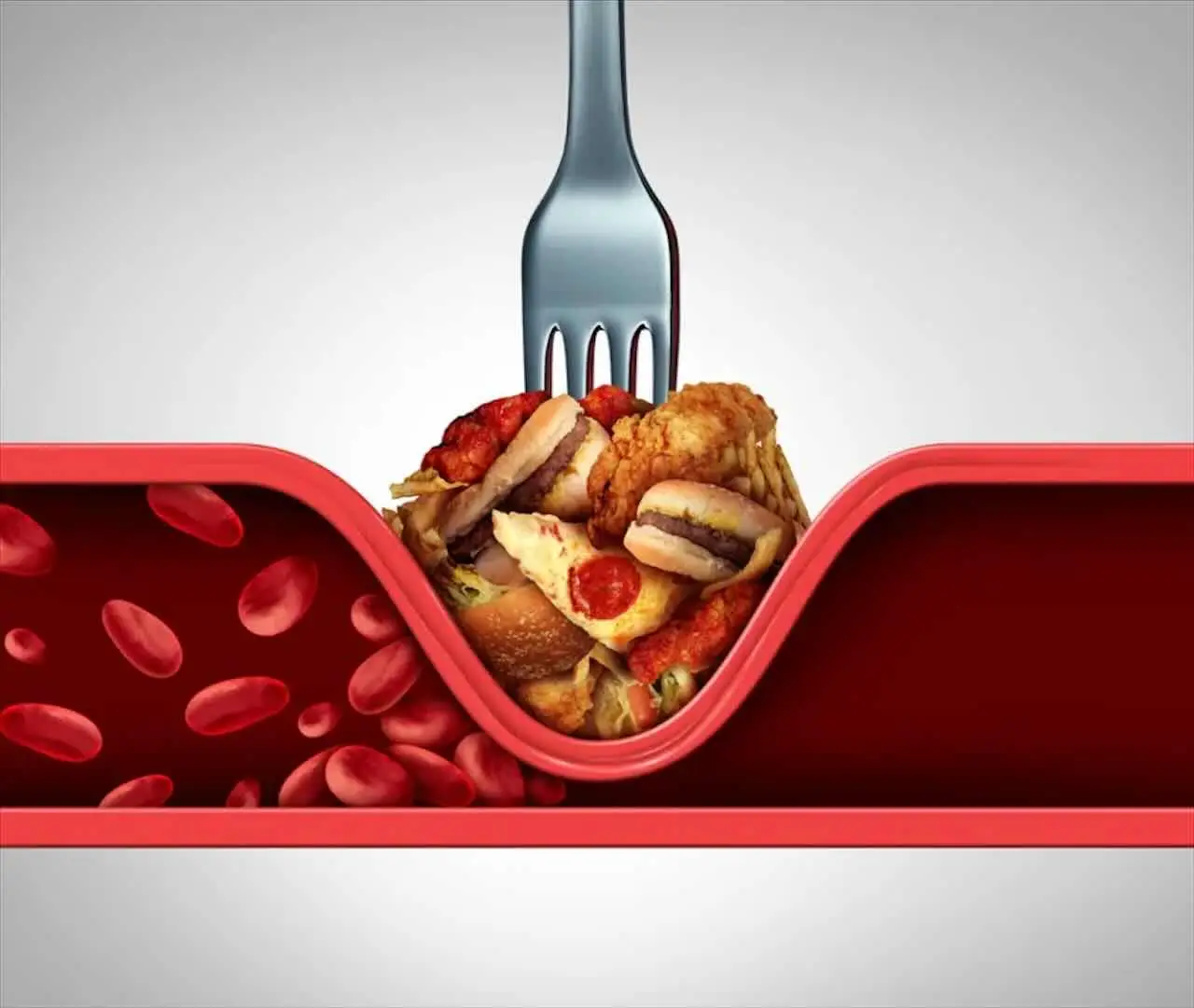

La gestione della salute cardiovascolare passa necessariamente attraverso un’attenta valutazione dei livelli di colesterolo nel sangue. Le implicazioni di valori fuori norma sono rilevanti, in quanto il colesterolo elevato è strettamente connesso allo sviluppo di patologie cardiache e vascolari, quali infarto, ictus e aterosclerosi. Tuttavia, non basta affidarsi esclusivamente alla cifra del colesterolo totale: il vero parametro di riferimento e l’indice che il medico tiene più in considerazione per determinare il rischio reale è il cosiddetto indice di rischio cardiovascolare, che tiene conto sia della frazione “buona” sia di quella “cattiva” del colesterolo.

Capire il significato dei valori di colesterolo

Il colesterolo non è una singola sostanza, ma si divide in varie frazioni, ciascuna con una sua specifica funzione e rilevanza clinica:

- Colesterolo totale: la somma di tutte le frazioni lipidiche presenti nel sangue. Il valore ideale è inferiore a 200 mg/dl. Valori compresi tra 200 e 239 mg/dl sono considerati borderline, mentre livelli superiori ai 240 mg/dl sono giudicati alti e quindi associati a un maggior rischio cardiovascolare.

- Colesterolo LDL (“colesterolo cattivo”): è la frazione che promuove la deposizione di grasso all’interno delle arterie e quindi la formazione delle placche aterosclerotiche. Il valore considerato ottimale per la popolazione sana si attesta sotto i 130 mg/dl; scende sotto i 115 mg/dl in presenza di rischio moderato e deve restare al di sotto dei 100 mg/dl per chi ha un rischio elevato, come nel caso di diabete, malattie cardiovascolari pregresse o forte familiarità.

- Colesterolo HDL (“colesterolo buono”): svolge un’azione protettiva in quanto rimuove il colesterolo dalle arterie e lo trasporta al fegato per l’eliminazione. I valori desiderati sono superiori a 40 mg/dl negli uomini e sopra 50 mg/dl nelle donne. Valori più alti sono correlati a una migliore protezione dalle malattie cardiovascolari.

- Trigliceridi: sono un tipo di grasso circolante indipendente dal colesterolo ma spesso associato ad esso. I livelli ottimali sono compresi tra 50 e 170 mg/dl.

L’indice di rischio reale: il parametro che il medico controlla

Nonostante la rilevanza dei singoli valori, nella pratica clinica si utilizza un indicatore sintetico che meglio rappresenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari: il rapporto tra colesterolo totale e colesterolo HDL. Questo rapporto, chiamato indice di rischio cardiovascolare, permette di valutare l’equilibrio tra le frazioni “buona” e “cattiva” del colesterolo.

Secondo le principali linee guida e la pratica clinica, i valori ideali dell’indice di rischio sono:

- Inferiore a 5 per gli uomini

- Inferiore a 4,5 per le donne

Il calcolo dell’indice è estremamente semplice:

Indice di rischio = colesterolo totale (mg/dl) / colesterolo HDL (mg/dl)

Ad esempio, un uomo con colesterolo totale a 220 mg/dl e colesterolo HDL a 44 mg/dl avrà un indice di rischio pari a 5. In questo caso, il valore è sul limite e richiede attenzione e una valutazione personalizzata del rischio complessivo.

Perché il rapporto tra colesterolo totale e HDL è così importante?

L’importanza dell’indice di rischio cardiovascolare risiede nel fatto che il colesterolo totale, preso da solo, non offre una misura precisa del pericolo per la salute. Esistono soggetti con colesterolo totale anche sopra al limite, ma con una quota particolarmente alta di colesterolo HDL, il quale esercita un effetto protettivo. In questi casi, il rischio effettivo risulta minore rispetto a quello di chi presenta un colesterolo totale nella norma ma un HDL troppo basso.

In altre parole, maggiore è la quota di colesterolo HDL rispetto al totale, minore sarà il rischio cardiovascolare. Per questo motivo, l’attenzione clinica si concentra sull’indice di rischio e non solo sui valori assoluti. La dislipidemia può presentarsi con diverse combinazioni dei parametri lipidici, e solo una valutazione complessiva permette di individuare i soggetti realmente a rischio.

Fattori che influenzano il rischio cardiovascolare: oltre il colesterolo

La valutazione fatta dal medico non si limita all’analisi numerica dei lipidi, ma tiene conto dell’insieme delle condizioni cliniche individuali e dei fattori associati. Tra i principali elementi che contribuiscono a determinare il rischio reale, troviamo:

- Presenza di altre patologie: il rischio sale in presenza di diabete, ipertensione arteriosa, malattie renali croniche o pregresse patologie cardiovascolari.

- Stile di vita: alimentazione ricca di grassi saturi e zuccheri, sedentarietà, sovrappeso e obesità rappresentano fattori aggravanti.

- Abitudine al fumo e consumo eccessivo di alcol, che modulano negativamente il profilo lipidico e la salute dei vasi.

- Età e familiarità: maggiore è l’età, maggiore il rischio. Chi ha parenti stretti colpiti precocemente da infarto o ictus è più esposto.

Alla luce di questi elementi, ogni decisione terapeutica viene personalizzata. In caso di ipercolesterolemia familiare o di multipli fattori di rischio, il medico valuta la necessità di instaurare trattamenti farmacologici o indicare cambiamenti nello stile di vita ancor più stringenti, anche con livelli di colesterolo LDL inferiori rispetto a quelli raccomandati per la popolazione generale.

Prevenzione e strategie di mantenimento dei valori ottimali

Mantenere un profilo lipidico ideale è essenziale per ridurre sensibilmente la possibilità di eventi cardiovascolari maggiori. Le strategie di prevenzione prevedono innanzitutto la modifica dello stile di vita:

- Adottare un’alimentazione equilibrata, ricca di fibre, povera di grassi saturi e colesterolo, privilegiando frutta, verdura, cereali integrali e pesce.

- Praticare regolarmente attività fisica: almeno 30 minuti al giorno di movimento aerobico come camminata veloce, corsa leggera o nuoto.

- Evitare il fumo, limitare il consumo di alcol e mantenere il peso nella norma.

- Effettuare controlli periodici dei valori di colesterolo, soprattutto se si hanno familiarità o altri fattori di rischio.

Nei casi in cui le strategie comportamentali non siano sufficienti, il medico può prescrivere farmaci ipolipemizzanti come statine, ezetimibe o, in situazioni selezionate, farmaci di nuova generazione. Il trattamento farmacologico viene stabilito considerando il profilo globale del rischio, l’età del paziente e la presenza di altre patologie.

Monitorare costantemente il vero indice di rischio permette di intervenire in tempo e ridurre drasticamente il rischio di infarto, ictus e altre malattie vascolari. Affidarsi al giudizio del proprio medico e adottare comportamenti sani sono le chiavi per una lunga vita in salute.